时光的印记里,藏着电子科技发展的密码;创新的序章中,记录着从无到有的跋涉。电科信物栏目用文字还原老故事,用镜头留存老物件,让见证电子科技进步的信物“发声”,让铭刻创新发展的历史“说话”。

邀你成为时光见证者,一起踏上这段有温度、有触感的寻物旅程。让我们跟随这些“时光见证者”,聆听电子科技从筚路蓝缕到星辰大海的澎湃回响。

新中国第一台晶体管通用计算机的故事

通专结合 谱写新篇

20世纪60年代初,在认真分析了国际上计算机的通用化发展方向后,中国电科15所提出“通专结合”的设计方针,希望计算机能够同时满足军用和民用需求;既为国防建设服务,又为国民经济服务,得到了国防科委领导机关的积极支持和肯定。

1964年3月,15所接受国防科委第十研究院下达的任务,开始研制代号为“108-乙”的通用计算机,1965年12月,“108-乙”机样机研制成功,从接受任务到完成全部调试工作,只用了一年零九个月时间。“108-乙”机是15所在“通专结合”方针指导下设计的第一种计算机,填补了此前在晶体管通用计算机领域的空白,研制过程中,研发人员克服了系统设计、电路设计、系统软件和晶体管的可靠应用等技术难题,通过反复试验和改进,成功实现了从电子管到晶体管的跨越。

车间工人研究机柜生产

初出茅庐 不负众望

1965年7月,国防科委第十研究院下达研制“东风-4”导弹试验用安全系统实时计算机和配套设备,即代号为“154-Ⅰ期工程”的任务,其中实时计算机选用“108-乙”机。在周恩来总理“稳妥可靠、万无一失”指示的激励下,15所研发人员对“108-乙”机进行了技术改进和调试,并将计算机和配套设备运往戈壁滩上的测控站。首次投入使用的“108-乙”机,在“东风-4”导弹试验现场以优异的表现通过了一次严峻的考验。

1969年11月,在“东风-4”导弹发射试验任务中,导弹起飞后飞行了一段时间就偏离了航线,不知道飞向了哪里。越早找到导弹和弹头,就能越快对出现状况的原因进行分析,为导弹研制争取宝贵的时间。在导弹发射后的分析会上,在现场指导的钱学森问道:“计算机方面有无什么发现?”

在这至关重要、不容耽搁的时刻,负责导弹落点预示的15所技术人员根据“108-乙”机输出数据在平板绘图仪上绘制的导弹落点的预示轨迹,汇报了飞行体落点的经、纬度和距发射场的距离,钱学森点头肯定了这个意见。首长当即指示:计算机组和回收组一起派人寻找。15所技术人员和机关人员连夜飞往现场,在计算出的预报地点降低高度盘旋,发现有类似导弹形状的目标,部队立即出动,赶到落点成功回收弹头,包括钱学森在内的指挥部首长们都很高兴。从此15所研制的以“108-乙”机为中心的计算机系统在“154-Ⅰ期工程”任务中倍受重视。

担当重任 功绩卓著

1970年4月,在“东方红一号”卫星发射任务中,“108-乙”机作为当时的核心计算设备,负责处理卫星的轨道参数、测控数据以及发射后的实时监测任务,在卫星发射过程中处理了大量的前端数据,并将计算结果传输给地面测控站,为卫星的准确入轨提供了技术支持。卫星发射后,“108-乙”机精确预报了卫星飞越全球各大城市上空的具体时间,测量系统和安全系统做到了“稳妥可靠、万无一失”,圆满完成了发射保障任务,得到了国内外高度赞誉。

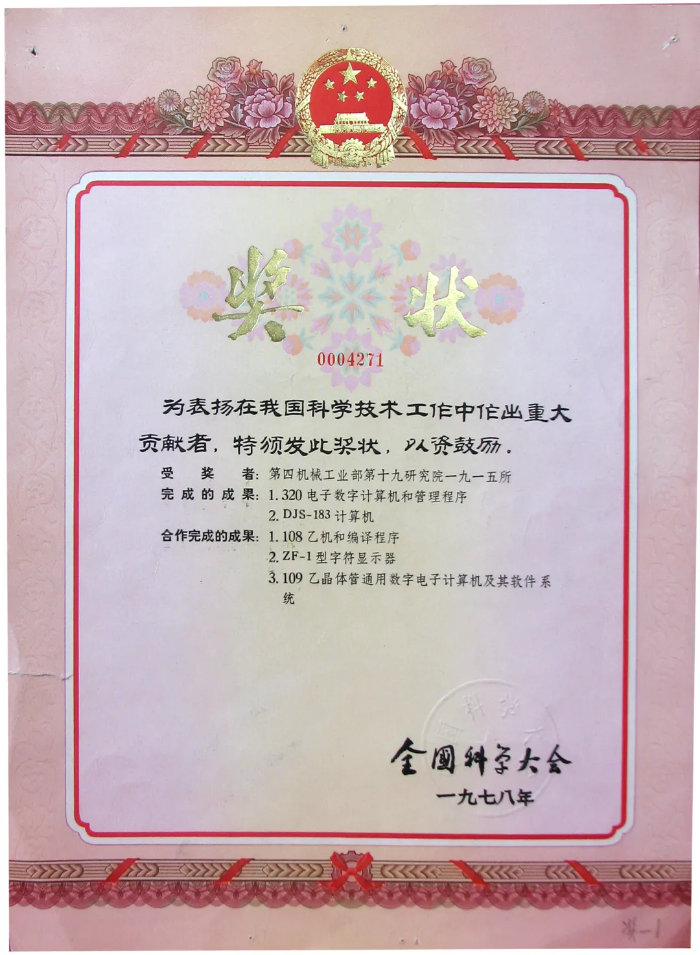

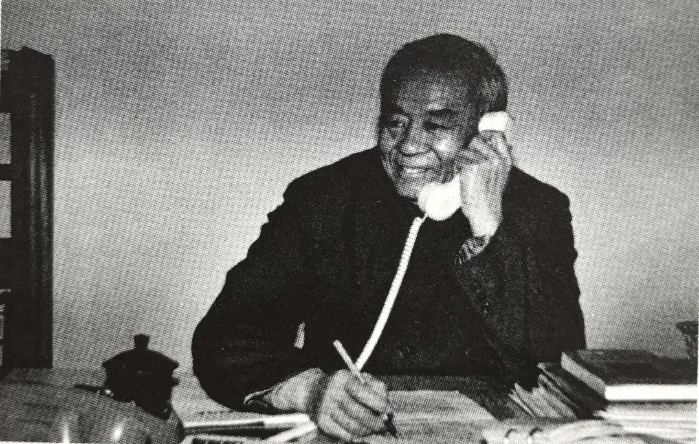

“108-乙”机共生产了160台,是我国较早实现自主研发、大批量生产的通用计算机。15所时任总工程师陈力为提出“可靠性第一”和“把错误消灭在图纸上”的理念,并建立起一套严格的可靠性设计与质量管理制度,保证了“108-乙”机兼具优异的性能和高度可靠性,为国防军事、海洋开发、工业生产、高等教育等领域建设作出卓越贡献,在我国计算机事业发展史册上留下了浓墨重彩的一笔,于1978年获得全国科学大会奖。中国工程院院士、原国防科工委副主任沈荣骏中将认为,“108-乙”机在我国航天事业的起步阶段作出了历史性的巨大贡献,在当时它的性能与国际水平都很接近,甚至毫不逊色。从“108-乙”机起,15所研制的计算机在航天测控任务中崭露头角,稳定运行、精确计算,赢得了持续数十年的优良声誉与广大用户的高度信赖。

图:“108-乙”机所获得的全国科学大会奖状(上);陈力为(下)